Définition du paysage dans le contexte de la Seine-Saint-Denis

Comment aborder le terme de paysage pour un territoire presque totalement urbanisé ?

Définition du paysage

Cet atlas des paysages se réfère à la définition du paysage adoptée par la Convention européenne du paysage : « Paysage » désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations.

La perception du territoire

La définition ne dissocie pas le territoire de la manière dont il est perçu, ce qui signifie qu’un environnement non perçu ne peut pas être un paysage en soi.

Il en résulte que l’approche du paysage, l’analyse, l’action, s’appuient sur les conditions de perception et se doivent de considérer le territoire dans cette dimension. L’action en faveur du paysage ne s’arrête pas aux éléments constitutifs du territoire et à leurs fonctionnalités, mais les appréhende dans les conditions de perceptions, qui sont multiples.

Plusieurs modalités interviennent dans la perception des paysages :

- La perception visuelle, très importante dans notre culture contemporaine où l’image a une grande place

- L’expérience physique du territoire, notamment sous la forme de la promenade, qui offre une perception à la fois pluri-sensorielle et en mouvement

- Les représentations culturelles et sociales, par lesquelles se construit notre appréciation, nos capacités de reconnaissance.

Tous ces éléments sont à l’œuvre dans le processus de « construction du paysage », à la fois collectif (les représentations) et personnel, lié pour chacun à la somme de ses expériences de perception.

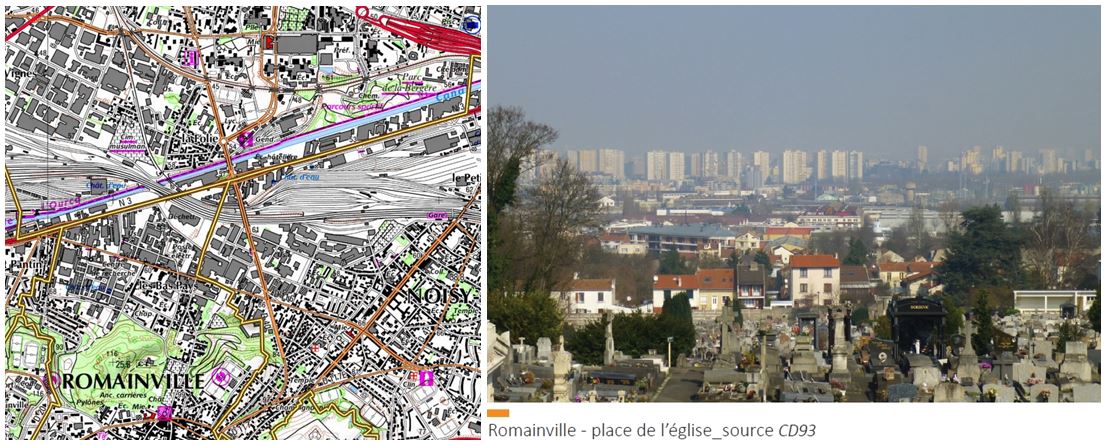

L’information de la carte ne suffit pas à exprimer la perception du territoire, qui passe par l’expérience physique sur place. Quant à la vision du territoire, elle est elle-même incomplète, soumise aux conditions de perception (le faisceau ferré par exemple, pourtant important en surface, n’apparaît que très peu dans le panorama).

Tous les aspects du territoire

La définition ne dit pas que le paysage serait constitué des seuls éléments naturels ou agricoles du territoire, bien que le mot y soit souvent associé en raison notamment de la peinture de paysage qui s’attache particulièrement à ces motifs. Cette définition n’exclut aucun élément, notamment les espaces urbains, les routes, les secteurs d’activité… et permet de considérer chacun d’entre eux dans une possible appréhension paysagère, sans créer d’opposition entre des objets qui relèveraient du paysage et d’autres non.

La définition insiste aussi sur la notion d’interrelations : le paysage se trouve en effet dans ce qui relie les éléments entre eux pour former une appréhension cohérente du territoire.

C’est ainsi qu’un atlas des paysages est possible quand il concerne un territoire aussi urbain que celui de la Seine-Saint-Denis et n’exclut pas les aspects non naturels.

Une réalité actuelle et changeante, le paysage comme projet

La définition ne dit pas que le paysage serait un état idéal et patrimonial du territoire. Elle précise que des facteurs « naturels et humains » interviennent dans sa constitution et sa perception, signifiant qu’il est l’objet de dynamiques, d’évolutions. Depuis toujours, le paysage change. Ces évolutions, plus rapides et importantes ces dernières décennies, ont parfois généré une appréhension « nostalgique » du paysage, souvent associé à un état antérieur qu’il s’agirait de protéger.

Pourtant, les motifs et les dynamiques contemporains qui composent nos territoires d’aujourd’hui, dans l’environnement majoritairement urbain de la Seine-Saint-Denis, nécessitent d’être abordés dans une approche paysagère, au risque sinon de réduire le paysage à une vision passéiste et uniquement patrimoniale.

La définition de la Convention européenne des paysages invite ainsi à considérer nos territoires tels qu’ils sont aujourd’hui, avec leurs dynamiques, pour identifier leur dimension paysagère, celle qui permet de les percevoir et de les reconnaître comme nôtres.

Le fruit d’une volonté collective

Enfin, rappelons que le paysage n’est pas une donnée scientifique, mais bien une expression de la culture. Ainsi, la qualité paysagère résulte-t-elle d’une volonté partagée pour qu’elle se traduise à l’occasion des transformations du territoire.

Si cette volonté existe, il est possible de « concevoir » le territoire en tant que paysage, à condition que les acteurs des dynamiques territoriales en soient conscients à chaque stade, faisant valoir la spécificité des lieux, la présence des éléments de nature, l’attachement des populations, les usages, la continuité territoriale et sa cohérence…

Commentaires

Tous les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.