Dynamiques territoriales en cours

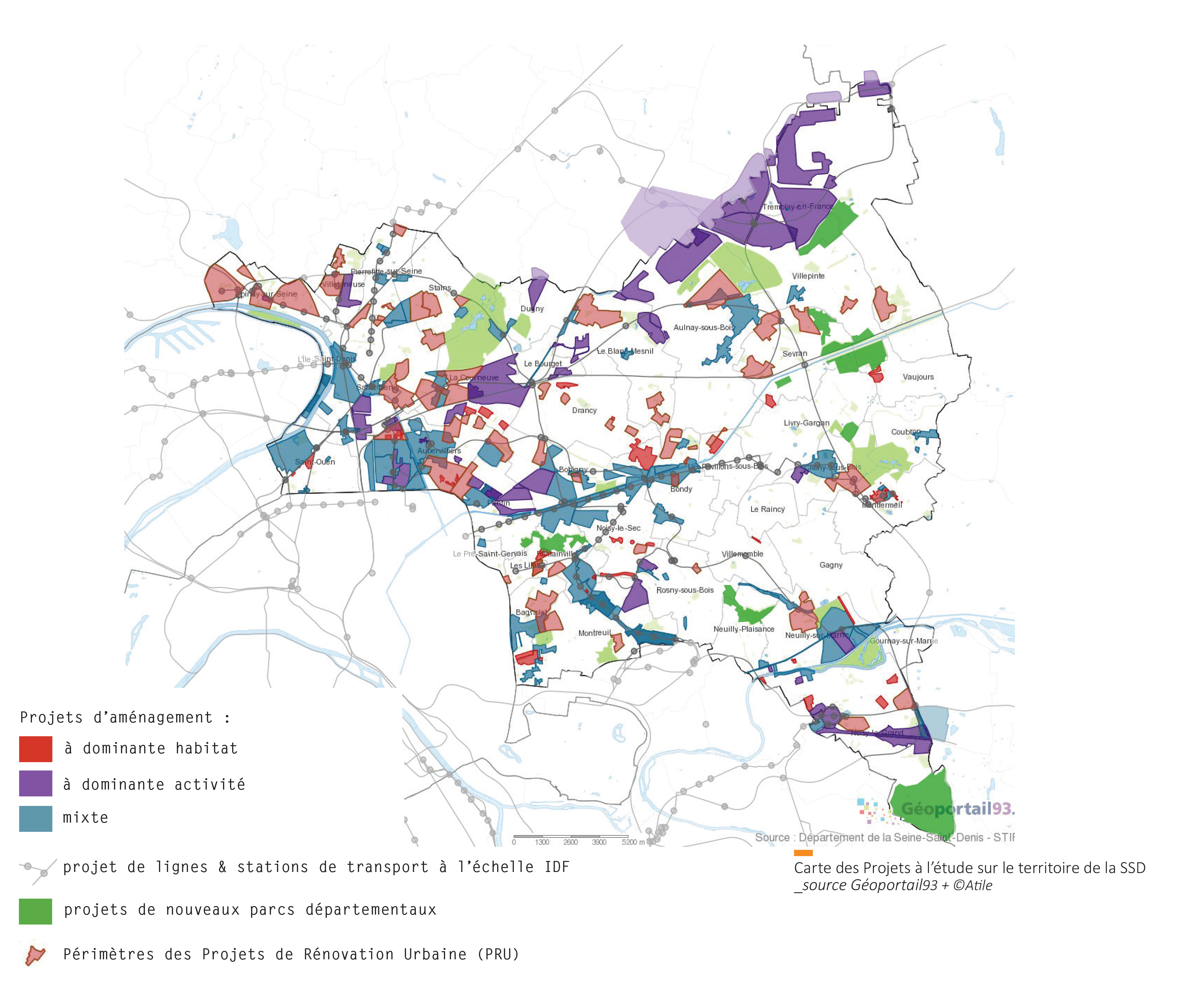

De très nombreux projets, en chantier ou à l’étude, visent ce territoire métropolitain, et en font évoluer les paysages. Sous l’impulsion des collectivités à toutes les échelles, de la Métropole, de l’État, les aspects de la Seine-Saint-Denis sont en mutation.

Les projets portent principalement sur :

- les déplacements, avec le programme des nouvelles lignes de métro, tramway, train, les nouvelles gares

- le renouvellement urbain d’une partie des tissus d’activité (anciennes industries, hôpitaux psychiatriques), notamment les plus proches de Paris

- le renouvellement d’une grande partie des cités, avec les Programmes Nationaux de Rénovation Urbaine

- de nouveaux développements venant investir des terres restées agricoles (à Tremblay-en-France, Sevran, Pierrefitte)

- des programmes de création et de valorisation d’espaces paysagers, comme l’axe du canal de l’Ourcq, la corniche des forts, le chemin des parcs, les murs à pêches…

Les transformations ne concernent pas l’ensemble du département avec la même intensité. Les zones urbaines historiques et pavillonnaires, les voies routières, sont moins touchées.

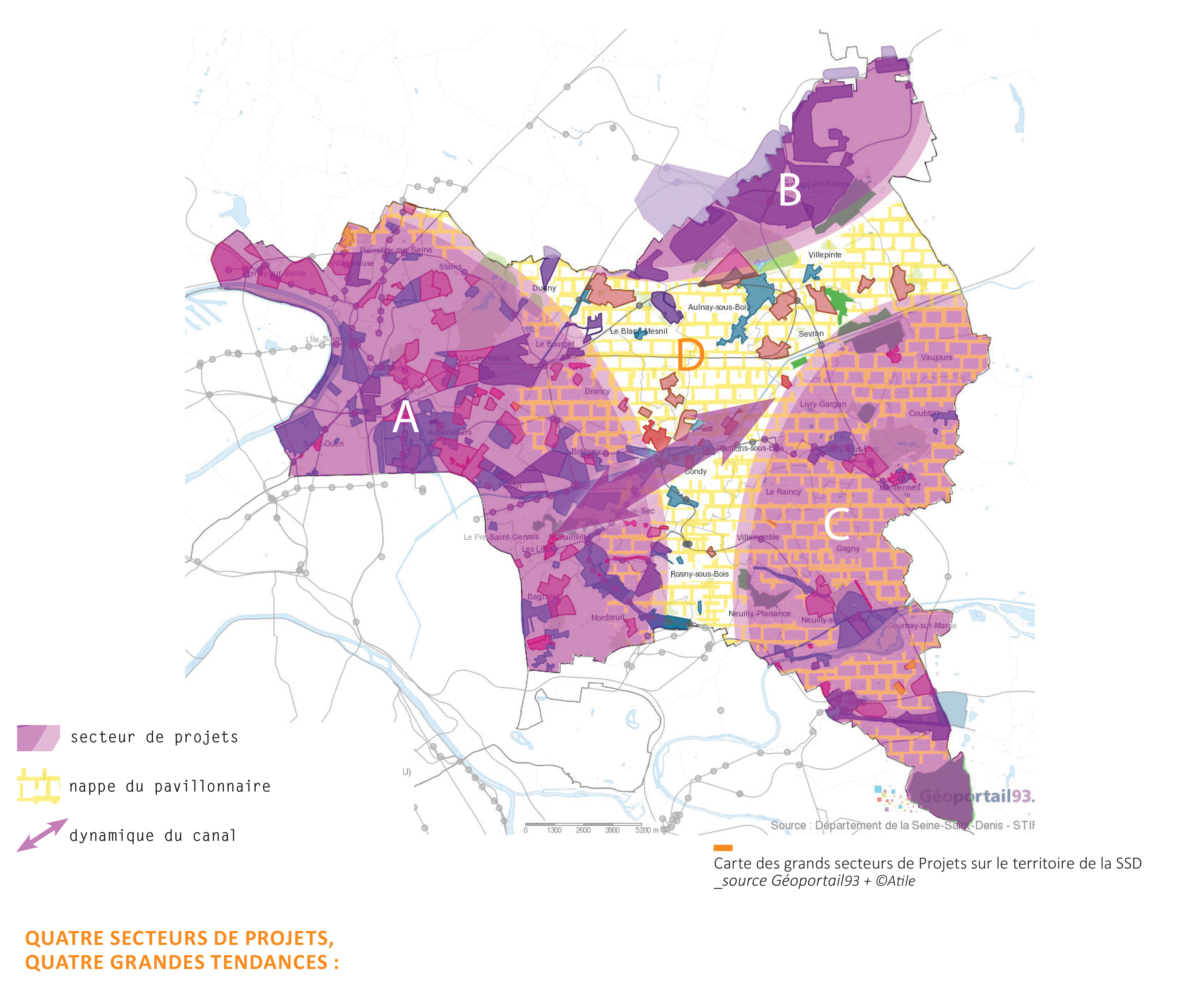

4 secteurs de transformations

A. L’extension de Paris au-delà du périphérique, une dynamique à l’œuvre dans la plaine Saint-Denis, qui investit les anciennes emprises industrielles

B. L’axe des aéroports et de l’A1 entraîne une forte dynamique d’activités, par des transformations (anciennes usines Peugeot à Aulnay) et par des projets envisagés sur des terres agricoles (Europa-city)

C. Le dynamisme de la ville-nouvelle et de la vallée de la Marne au sud, auxquels s’ajoutent les renouvellements urbains de Clichy-Montfermeil

D. Un secteur en moindre transformation au cœur du département, avec cependant un pôle d’évolution à Sevran.

Les projets sont abordés pour chacune des unités paysagères, les enjeux étant spécifiques aux territoires.

Au sujet des territoires de projets : compléter la lecture avec l’analyse de la répartition territoriale territoires de projet, et le rôle des projets dans la recomposition du vécu des territoires nouveaux lieux d’intensité

Projets liés aux déplacements

Le projet de transports en commun « Grand Paris » concerne beaucoup le territoire de la Seine-Saint-Denis, qui sera desservie par deux nouvelles tangentielles, des raccordements plus nombreux, et des gares de grande importance, notamment à Saint-Denis.

Dans le paysage, les gares et leur environnement urbain vont susciter des transformations notables (en illustration : la gare « Pont de Bondy » des architectes Big et Silvio d’Ascia). Les espaces publics vont également profiter de cette dynamique, avec l’aménagement des parcours de rabattement proposés aux piétons et aux cyclistes.

JOP 2024

L’événement investit la Seine-Saint-Denis. Des projets vont transformer le paysage (village olympique, piscine, équipements sportifs du Bourget). En illustration, quelques vues aériennes des programmes d’équipement.

Les Jeux Olympiques vont également avoir une influence sur le regard porté sur Département, avec une vision plus positive, et un renouvellement des représentations.

Orientations identifiées par l’approche anthropologique

LES TERRITOIRES DE PROJET DU GPE

SITUATION #3

L’expérience du paysage de nos interlocuteurs consiste aussi dans la confrontation constante, quotidienne avec l’échelle des transformations urbaines, sociales et économiques qui traversent la Seine-Saint-Denis. Elle exprime, autant sur le plan individuel que collectif, un rapport complexe (et non linéaire) aux différentes temporalités mobilisées par la transformation, entre « paysages hérités », « paysages actuels » et « paysages projetés ». Dans le cadre d’un Atlas, il nous paraît nécessaire d’assumer cette articulation pour comprendre comment faire dialoguer au présent et en terme de paysage la « petite échelle » des temps quotidiens (et la possibilité de s’y reconnaître qu’elle offre) et la « grande échelle » spatiale et temporelle des horizons de changement métropolitains (avec les attentes et les incertitudes qui les accompagnent).

Qu’ils soient à l’échelle d’une ZAC de quartier, d’une communauté d’agglomération ou à celle du département, les multiples projets en cours et à venir interrogent habitants et acteurs territoriaux sur les dimensions politiques et économiques du paysage, et sur le rôle et les postures des décideurs vis-à- vis de la « prise en compte des manques précédents ». En ce sens la perception portée sur les enjeux liés au projet du réseau de transport Grand Paris Express (GPE) est un exemple. Le GPE est apparu à la fois comme porteur d’une possibilité de mise en valeur des paysages à l’échelle départementale et métropolitaine (en terme d’accessibilité et de découverte), mais aussi comme un vecteur de risque par les logiques qu’il engendre face à un paysage souvent déjà perçu comme fragile et précaire (du point de vue social, mais aussi en terme de densification ; cf. Chantier 3). Bien qu’avec des nuances importantes entre habitants et acteurs, la tension entre fragilité et potentialité paysagères du GPE se focalise en particulier sur les territoires autour des futures gares, et souligne l’attention à porter sur les effets connexes à leur rôle de « générateur d’urbain ». Comment dialogueront ces nouvelles centralités au caractère « métropolitain » avec celles plus anciennes et aujourd’hui chargées d’une valeur plus « locale » (aussi en termes de « charme ») ? Quelles implications paysagères produiront-elles sur les espaces environnants ? Comment accompagner du point de vue paysager cette transition entre échelle du vécu et échelle métropolitaine ? L’incertitude et les inquiétudes sur le devenir des paysages liés à la dimension de projet, dont le GPE est un exemple, n’expriment pas un refus à priori du changement, au contraire, elles soulignent l’attention demandée vis-à-vis des approches et des « manières de faire » pour sa mise en œuvre, (surtout là où la précarité sociale est plus forte). Elles se traduisent autant par l’expression d’un souci d’une véritable prise en compte des paysages préexistants, que par le sens d’engendrer une amélioration par rapport à ce qu’il y avait auparavant.

SITUATION #7

L’analyse croisée de cartes Ennui, Fragile et Potentiel - enrichie par les planches concernant les projets, la morphologie et la hauteur de la végétation – questionne les tissus urbains. Les nouveaux quartiers de-la-Plaine-Saint-Denis, sont par exemples perçus - et redoutés – par nombre de nos interlocuteurs comme emblématiques des paysages séquanodyonisiens à venir. De l’ethnographie émerge la représentation selon laquelle ces quartiers constitueraient le modèle urbain de référence du processus de métropolisation en cours. En effet, comme on peut voir dans la carte morphologique, le gabarit du bâti de La Plaine correspond au gabarit des opérations récentes de résidences ou de bureaux (par exemple l’Entrepôt Macdonald ou le front bâti sur le bd. périphérique, côté banlieue, entre la rue de Lagny et la passerelle Lucien-Lambeau) mais aussi à celui des centres commerciaux et des zones industrielles.

Le paysage des nouveaux quartiers de la Plaine sont qualifiés d’ennuyeux - et décrits comme paradigmatiques de « l’ennui de la rénovation urbaine » - dans la mesure où leur formes architecturales sont « monotones », de même que les matériaux dont ils sont faits. Le « spectacle de la vie » est ici perçue comme terne, faute d’activités et d’usages aux rez-de-chaussée et dans les espaces publics, de commerces et d’animation dans les rues au-delà des horaires et des rythmes des bureaux.

L’incertitude face à leur devenir paysager est liée à l’image de ville à venir décrite par nos interlocuteurs comme une ville minérale et dense « pour l’instant sans vie », « artificielle », « intermédiaire et déstabilisante », « pas encore ville, mais non plus campagne », privée de ses « différentes strates temporelles », où on a du mal à trouver « un ancrage », « hypermaîtrisée

», homogène et donc « pas très lisible ». L’expérience de ces paysages urbains s’accompagne à de la perception du risque où « les paysages récents d’urbanistes » - dont la place du Front

Populaire à Aubervilliers - est pour certains exemplaire, avec ses « lignes modernes, cet espèce de granit au sol, les lignes assez épurées au niveau des candélabres » - neutralisent la pluralité et les traces du passé en faveur d’une normalisation et d’une banalisation des paysages urbains à La Plaine comme à la plus vaste échelle.

Du point de vue des Habitants, il existe pourtant un Potentiel paysager qui pourrait se déployer ici et dans d’autres nouveaux quartiers, constitué par la possibilité de tissage de liens entre les projets et les éléments relevant de l’Hérité tel que le Canal Saint Denis et le paysage ferroviaire.

SITUATION #10

Par les espaces non-maîtrisés nous voulons souligner l’importance attribuée du point de vue de l’expérience du paysage à tous les lieux qui échappent à une normalisation, soit-elle architecturale et/ou paysagère.

A l’opposé de l’idée de maîtrise se trouve le plaisir de « cet aspect fait de bric et de broc » tant salué par nos interlocuteurs, et qui « n’est pas beau esthétiquement, mais c’est le fait que ça vit, qu’il y a de la poésie » qui compte et qui fait qu’on lui attribue une valeur paysagère. Il s’agit de lieux qui laissent une marge à l’imagination, à l’expérience sinon à l’action de ceux qui les fréquentent. Au delà des faciles rhétoriques qui accompagnent les jardins partagés et l’agriculture urbaine comme figures d’une implication citoyenne, ce qui ressort de ces lieux est leur aspect « décoiffé », « sauvage » et non maîtrisés (par opposition au modèle des Petits Espaces Publics Aménagés).

Ces lieux s’opposent au lisse et au conforme qui trace et dessine une certaine normalisation du territoire et ne laisse pas la place à l’accidentel, l’inattendu ou au bricolé. Cela pourrait néanmoins induire à une idéalisation des jardins partagés ou d’autres formes d’occupation éphémère des espaces en friche que l’on voit aujourd’hui se développer autour et dedans les grands chantiers du département. Cependant il faut faire attention car même si « le bric et le broc » extérieur pourrait faire penser à des ouvertures, nos interlocuteurs indiquent que les logiques d’aménagement subjacentes sont souvent très normalisées, rien n’y est laissé au hasard et le côté « non maîtrisé » n’est qu’un formalisme.

Les murs à pêches sont à ce propos un lieu à la fois emblématique et problématique, ressorti à plusieurs reprises lors de l’entretien cartographique. Ils sont perçus à la fois comme un lieu de respiration, hérité (par leur histoire horticole), fragile, potentiel, tout en restant un lieu conflictuel sur lequel se projettent des attentes très diverses (des associations qui en prônent la patrimonialisation ou la réutilisation « agricole » et « sociale » jusqu’aux communautés « Rom » qu’y s’installent). Les murs à pêches portent toutes les contradictions et les paradoxes qui accompagnent aujourd’hui les espaces en friche et la perception de leur valeur paysagère (et non seulement), et qui change de sens en fonction des intentions portées par qui les investit (refuge, alimentation, loisir, action pédagogique, etc.). Ils représentent la quintessence de l’idéal de friche que nous héritons du passé et ils se réfèrent à un archétype arcadique de nature foisonnante, sauvage et vivrière.

Les craintes autour de leur disparition sont associées à la perte de ce caractère non maîtrisé qui est, en même temps, le signe du projet associatif qui gère la partie très « maîtrisée » des murs à pêches. Ici il s’agit en revanche de souligner le rôle de tous ces lieux qui, sans faire l’objet d’un « projet », participent au quotidien à la construction de notre expérience du paysage, tout en questionnant les logiques actuelles de remplissage du territoire.

Espaces protégés au titre du paysage et du patrimoine

L’État français élève au rang de patrimoine national plusieurs espaces paysagers et monuments historiques dans le département de Seine-Saint-Denis.

Les sites classés et inscrits font partie du patrimoine paysager commun de la nation (art. L110-1 du code de l’Environnement).

La politique des sites permet d’assurer la protection de monuments naturels dont le caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de l’intérêt général.

Les monuments historiques classés ou inscrits relèvent quand à eux d’une politique de protection mise en œuvre par la Ministère de la Culture et de la Communication.

Si les sites classés ou inscrits sont peu nombreux et de petites dimensions en Seine-Saint-Denis, les périmètres protégés aux abords de monuments historiques couvrent des surfaces assez importantes, particulièrement dans certaines communes : Saint-Denis mais aussi Pantin, Bobigny, Le Raincy ou encore Stains. En revanche le reste de la Plaine de France et les franges du département sont moins concernés par les diverses protections.

Cette faible couverture du département ne semble pas lié à l’absence d’atouts paysagers remarquables du territoire.

Ces lacunes interrogent sur l’opportunité de poursuivre ces politiques des protection dans le département pour conforter la reconnaissance de son riche patrimoine paysager et historique.

Les sites classés et inscrits au titre de leur paysage pittoresque remarquable dans le département sont les suivants :

Sites classés

- Le Parc forestier de Sevran et ses abords

- Les murs à pêches de Montreuil

Sites inscrits

- La Cité-Jardin du Pré-Saint-Gervais

- La Cité-jardin et groupe scolaire du Globe à Stains.

- Le parc de la mairie de Clichy-sous-bois

Protections Natura 2000 (vert vif) et arrêtés de biotope (orange) s’appliquent à la plupart des parcs publics et aux masses forestières du département.

Jour tranquille à Clichy-sous-bois.

Le parc de la mairie de Clichy-sous-bois, redessiné à la fin du XVIIIe siècle, est un espace naturel de grande qualité, aire préservée de respiration et de tranquillité au milieu de la trame urbaine. Site inscrit de la mairie et de son parc, Clichy-sous-Bois, Seine-Saint-Denis Photographie Laurent Cadoux.

Les anciens murs à pêches de Montreuil

La culture de la pêche initiée sous le règne de Louis XIV a connu un essor remarquable jusqu’au début du XIXe siècle. Les murs à pêches permettaient, en exploitant le rayonnement réfléchi par les murs enduits de plâtre, de produire sous le climat parisien, des pêches réputées. L’ensemble constitue un patrimoine agricole unique dans l’agglomération parisienne. Site classé « Ensemble formé par quatre secteurs du quartier Saint-Antoine comportant des murs à pêches », Montreuil, Seine-Saint-Denis Photographie Laurent Cadoux

Site classé du « Parc forestier de Sevran » (Décret du 21 avril 1994), un ensemble à la fois boisé et lié au patrimoine militaire, attenant au canal de l’Ourcq.

Commentaires

Tous les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.